映画「アポロ13」は、ただの宇宙映画じゃありません。

実は、1970年に本当に起きた“奇跡の生還劇”を描いた作品なんです。

月を目指して飛び立ったアポロ13号が、突然のトラブルに見舞われ、絶望的な状況のなかで地球帰還を目指す──そんな手に汗握る展開に、多くの人が胸を打たれました。

でも、実際には映画と違う部分もあったって知っていますか?

この記事では、アポロ13号の実際の出来事、乗組員たちがその後どうなったのか、そして映画との違いまで、わかりやすく解説していきます!

映画を観た人も、これから観ようかなって思っている人も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

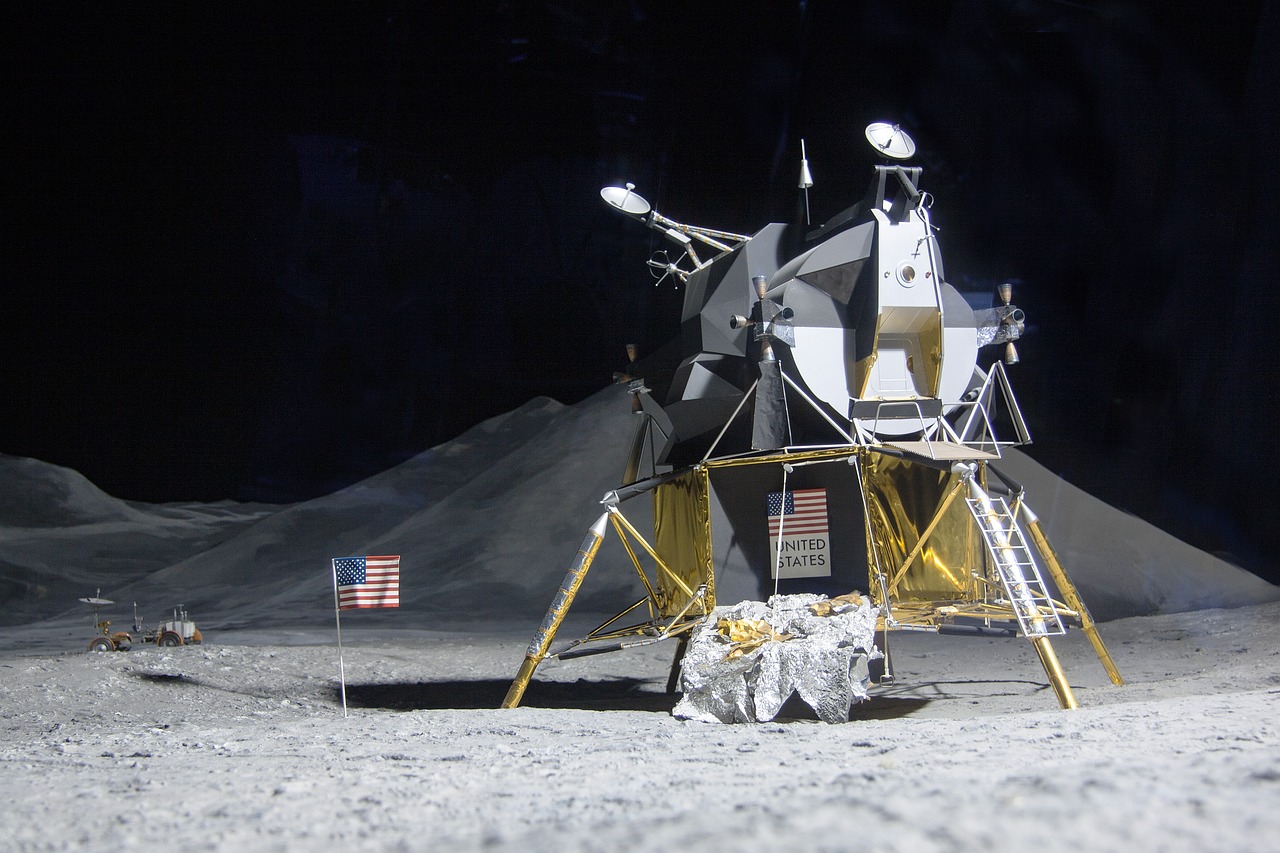

アポロ13とは?

「アポロ13」とは、1970年4月11日にアメリカ・NASAが打ち上げたアポロ計画の7回目の有人宇宙飛行ミッションです。

本来は月に着陸する予定でしたが、飛行中に発生した重大な事故によって、月着陸を断念。

そこから「乗組員を無事に地球へ帰還させる」という、史上まれに見る生還劇へとミッション内容が変わりました。

よく「成功した失敗」とも呼ばれますが、それは月面着陸という目的は果たせなかったものの、乗組員全員を奇跡的に無事帰還させることに成功したからです。

映画「アポロ13」実話は何があった?

アポロ13号の物語は、たったひとつの事故から始まった奇跡の帰還劇です。

改めて、その背景を深く知るとさらに映画が面白く感じるかもしれませんね。

爆発事故はなぜ起きたのか

アポロ13号の酸素タンク爆発は、実は地上での小さなミスが原因でした。

配線の損傷が、宇宙で取り返しのつかない大事故につながったんです。

私も最初は「え、そんなことで?」と驚いたけど、やっぱり宇宙は甘くないなと痛感しました。

ちなみに、当時は今ほど安全基準が厳密じゃなかったそう。

いろんな意味で「人間の手でなんとかする」時代だったんだなって思うと、なおさら生々しく感じます。

本来のミッションはどうなる予定だったのか

もともとアポロ13号は、月のフラ・マウロ高地に着陸して探査を行う予定でした。

でも爆発事故によって、任務は即座に「生きて帰ること」へと切り替わります。

「帰還する」こと自体がミッションになるなんて、当時のコントロールセンターの緊張感は想像を絶しますよね。

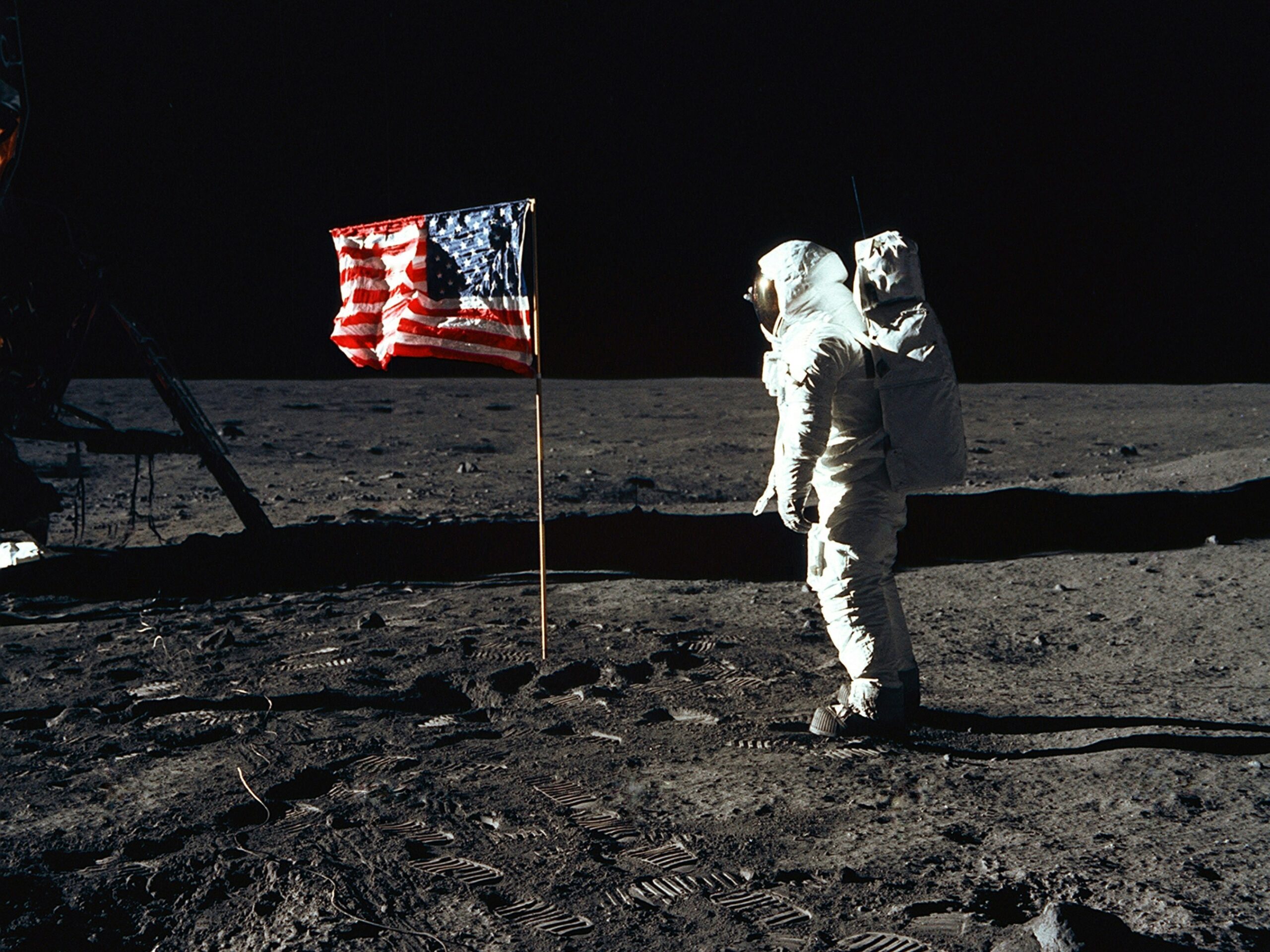

「月に行く」は当たり前だった時代

アポロ11号、アポロ12号と月面着陸に成功していたので、アポロ13号はちょっと世間から注目されていなかったみたいです。

映画でもその空気感が描かれていましたが、改めて振り返ると「人類初の偉業」がすぐに「日常」に埋もれてしまう、そんな怖さも感じました。

映画「アポロ13」実際の乗組員たちのその後

事故を乗り越えた後の彼らが、どんな人生を歩んだのかも気になるところです。

それぞれの道のりには、また別のドラマがありました。

アポロ13号には、以下の3人の宇宙飛行士が搭乗していました。

- ジム・ラヴェル船長(ミッション指揮官)

- フレッド・ヘイズ(月着陸船パイロット)

- ジャック・スワイガート(司令船パイロット)

当初はケン・マッティングリーが司令船パイロットを務める予定でしたが、直前に感染症の疑いで交代となり、スワイガートが急きょメンバー入りしました。

ジム・ラヴェルのその後の人生

ジム・ラヴェルは、宇宙開発の第一線を離れたあとも、講演活動などを通じて多くの人に影響を与え続けました。

個人的に印象に残ったのは、ラヴェルが「失敗を恐れるな」と若者に向かってメッセージを送っていたこと。

あの絶体絶命を経験した人に言われると、説得力が段違いです。

フレッド・ヘイズのその後

極寒の宇宙船内で膀胱炎を発症しながら、仲間を支え続けたフレッド・ヘイズ。

その精神力と忍耐力には、ただただ頭が下がります。

ヘイズはその後もNASAで活動を続け、実験機のパイロットも務めたそうです。

「一度死にかけた男」としてではなく、「本物のパイロット」として信頼を勝ち取ったんですね。

この話、もっと知られていいなと思いました。

ジャック・スワイガートのその後

スワイガートは下院議員に当選しながら、病気のために就任を迎えることなく亡くなりました。

彼の人生もまた、アポロ13とは違う形で短くも輝いていました。

もし健康だったら、宇宙で得た経験を政治に生かして、もっと違う未来を作っていたかもしれませんね。

映画では描かれなかった苦悩

帰還後、表向きは「英雄」として扱われた乗組員たちですが、実際には精神的な後遺症に悩まされた人もいたそうです。

極限状態での経験は、後々まで心に傷を残すこともある。

それを思うと、単純なハッピーエンドだけでは語れない重みがあります。

映画「アポロ13」実話との違い

映画「アポロ13」は、かなり史実に忠実だけど、やっぱりドラマ作品ならではの演出もあります。

どこがリアルで、どこが脚色なのか知ると、また違った見方ができるんですよね。

ケン・マッティングリーの描き方

映画では、マッティングリーが地上から全力でサポートする姿が描かれています。

実際も彼は重要な役割を果たしていましたが、やはり映画ではドラマチックに強調されています。

でも、彼が最後に電力消費計画を立てるシーンは、本当に鳥肌モノでした。

「ああいう冷静な人がいるから世界は回っているんだ」と感じました。

地上スタッフたちの描写

映画の中では、ヒューストンのスタッフたちが一致団結して問題解決に挑む姿が印象的に描かれています。

これはかなりリアルに近かったそうです。

特に、コントローラーのジーン・クランツは実在の人物で、白いベストを着た「冷静沈着なリーダー」として後世に名を残しました。

個人的には、彼がチームに向かって言った「失敗は許されない(Failure is not an option)」のセリフがずっと心に残っています。

宇宙飛行士たちの絆の描き方

映画では、ラヴェル、ヘイズ、スワイガートがかなり感情をぶつけ合う場面もあります。

でも、実際の彼らはもっと淡々と、プロフェッショナルに行動していたようです。

それでも、ああやって感情を表現することで、観客に「彼らも同じ人間なんだ」と伝える効果があったと思います。

私もあのシーンで、一気に親近感が湧いたタイプです。

家族の不安と支え

映画では、地上に残った家族たちの葛藤や不安も丁寧に描かれています。

これもかなりリアルに近いものだったようです。

通信が途絶えた瞬間、ラヴェルの家族が手を握り合うシーン、今思い出しても胸が詰まります。

きっと宇宙に行くって、本人たちよりも地上で待つ家族のほうが怖い瞬間が多いんだろうなと思いました。

まとめ

『アポロ13』は、ただのサバイバル映画じゃありませんでした。

あれは人間の可能性を信じる物語だったんだと、改めて思います。

本当は怖くて仕方なかったはずなのに、冷静に問題を分析して、みんなで力を合わせて、奇跡的に帰還する。

そんな彼らの姿に、何度も心を打たれました。

それに、実話を知ると映画の細かい演出の意味がどんどん見えてきます。

「ああ、このシーンはここを象徴してたんだな」って気づいたとき、二重にも三重にも感動できるんですよね。

実際、私自身も最初に映画だけを観たときと、実際の歴史を調べたあとにもう一度観たときとで、全く違う感情になりました。

2回目の方が、ずっと深く、ずっと温かく心に響いた気がします。

もしまだ『アポロ13』を観たことがないなら、ぜひ一度体験してほしいです。

そして、できれば実話もあわせて知ってほしい。

そうすればきっと、あの映画が単なる「宇宙のサバイバル劇」じゃないことに気づくはずです。

地球に帰還するために戦った3人の男たちと、それを支えた地上スタッフたち。

みんなが諦めずに「希望」をつないだ物語。

そんな奇跡が、たしかにこの世界に存在していたんだってことを。

コメント