アメリカの犯罪史に燦然と名を刻んだ男、ジョン・デリンジャー。

映画『パブリック・エネミーズ』を観て以来、その名前が頭から離れなくなった。

ハンサムでカリスマ性があり、時代に抗いながら疾走したアウトローの姿に、つい魅了されてしまった。

けれども実際のデリンジャーは映画通りの人物だったのか?

調べれば調べるほど、史実とフィクションのズレが見えてくる。

この記事では、映画と現実のデリンジャーを比較しながら、どんな男だったのかを探っていきます。

映画「パブリック・エネミーズ」実話のモデルのジョン・デリンジャーとは?

インディアナ州で生まれ育ったジョン・デリンジャー。

少年時代は少々ヤンチャだったようで、地元ではちょっとした悪童として知られていたようです。

父親との関係もうまくいかず、やがて小さな犯罪から足を踏み入れていきました。

若くして銀行強盗という大舞台に立つことになったデリンジャーは、1930年代の不況の中で一気に有名になります。

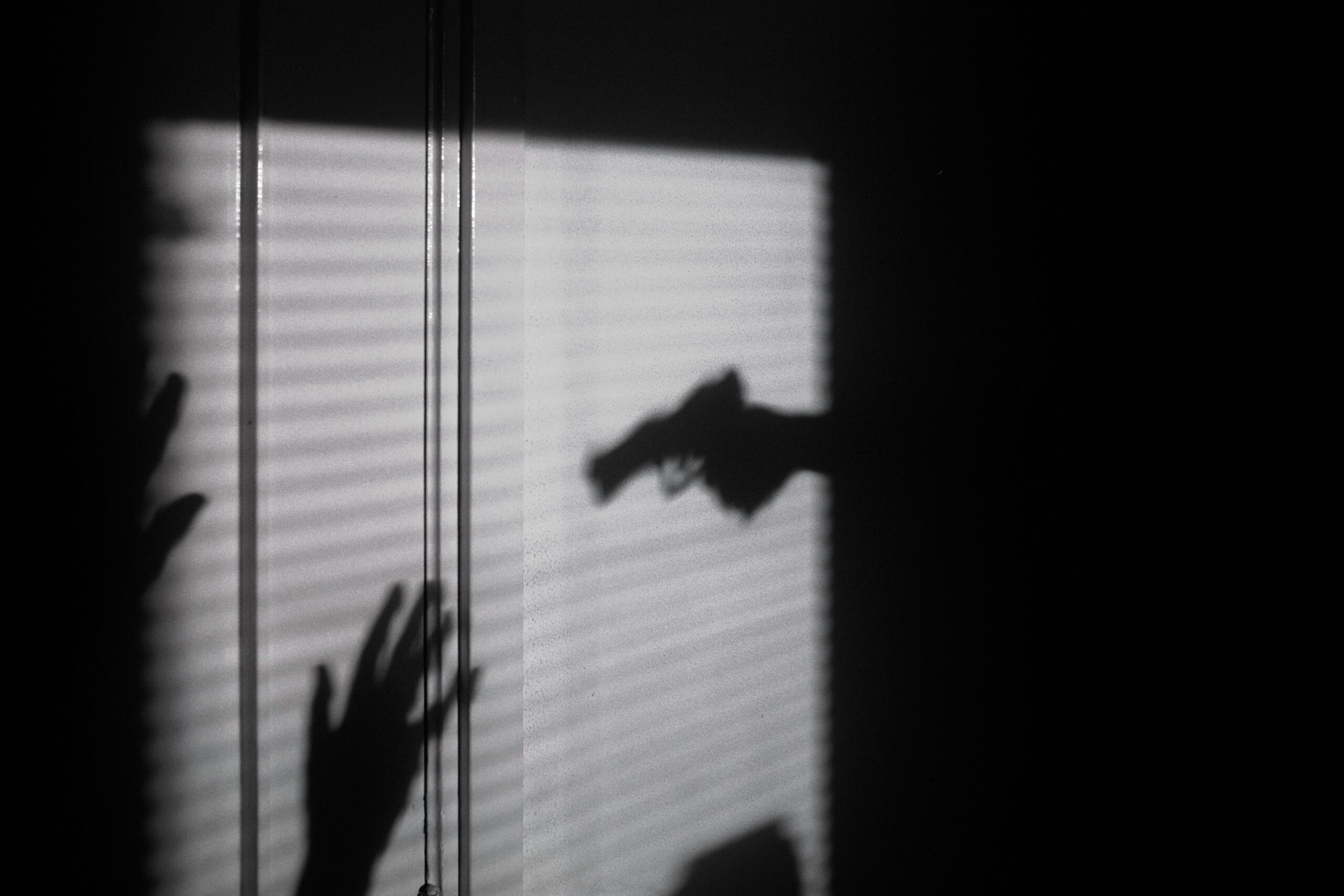

まるで映画のワンシーンのような手口で銀行を襲い、時には警察すら翻弄してしまう。

そんな姿に多くの人が熱狂し、報道は彼を“現代のロビンフッド”のように持ち上げたのです。

でも実際のところ、彼は貧しい人々にお金を分け与えることもなければ、義賊のような道徳心を持っていたわけでもなかったとか。

あくまで冷徹な犯罪者として、自分と仲間たちのために動いていたようですね。

さらに驚いたのは、彼の脱獄の技術でした。

1933年、オハイオ州の刑務所からの脱獄では、仲間たちの協力を得ながら機関銃を隠し持ち、堂々と警備を突破していきます。

そして翌年には、なんと木で作った偽物の銃を使って脱獄を成功させるという離れ業まで披露。

これは冗談のような話ですが、本当にあった出来事です。

冷静な頭脳と大胆さが同居した人物だったことがよくわかります。

ジョン・デリンジャーの犯罪キャリア

若き日のデリンジャーは、小さな盗みや車の窃盗から始めました。

人生の転機となったのは、友人と共に行った食料品店の強盗でした。

逃走中に逮捕され、重い刑罰を科されたことで、彼の人生は大きく変わります。

服役中に出会ったのは、のちに重要な仲間となる犯罪者たちでした。

彼らとのつながりが、銀行強盗としての道を開いていくきっかけとなります。

刑務所での時間は、デリンジャーにとって単なる罰ではありませんでした。

犯罪の技術や組織の構築方法を学び、出所後にはすでに“プロの強盗”としての地位を確立していたといえるでしょう。

このあたりの背景を知ると、彼が偶然に有名になったわけではなく、計画的にのし上がっていった人物だったことが見えてきます。

逃亡劇と脱獄の天才的な手腕

彼の犯罪歴の中でも特に語り草となっているのが、数々の逃亡と脱獄です。

1934年、シカゴ警察に拘束された際には、石鹸で作った銃に黒靴墨を塗って“本物”に見せかけ、堂々と脱出したというエピソードがあります。

まさに映画のような展開ですが、記録に残るれっきとした事実。

また、仲間たちとの連携プレーも抜群で、襲撃後の逃走ルートや隠れ家も綿密に計画されていました。

車の乗り換えや州境を利用した逃避行、さらには変装や整形まで駆使する徹底ぶり。

これらの行動が、FBIに“アメリカで最も危険な男”と認定される決定打となっていきます。

私としては、そんな頭脳派の一面が一番印象的でした。

単なる暴力や強奪ではなく、知性と計画で勝負する姿に、ある意味で感心すらしてしまいます。

デリンジャーが現代に残した影響

彼の物語は、その死後も長らく語り継がれています。

映画、書籍、ドキュメンタリーと、いまだに多くの作品の題材になる理由は何なのか。

それは、おそらく“体制への挑戦者”としてのイメージが、今も変わらずに共鳴するからだと思います。

法や秩序に縛られた社会の中で、自分のルールで生きた人物像。

その潔さや危うさが、観る者に強烈な印象を残していくのでしょう。

物語を通して「自由とは何か」「正義とは誰が決めるのか」といった問いに向き合わされました。

もちろん犯罪は許されるべきではありませんが、同時にその裏にある時代や背景を知ることも、決して無駄ではないはずです。

映画「パブリック・エネミーズ」実話との比較

映画を観たとき、そのスタイリッシュな演出に惹き込まれた人も多いはず。

でも実際の出来事と照らし合わせると、やっぱりいくつかの“演出”が効いているんですよね。

デリンジャーの人物像に関する違い

映画では、デリンジャーがまるで義賊のように描かれていた印象がありました。

困っている市民には優しく接し、警察には毅然と立ち向かう姿は、どこか正義感すら漂わせていました。

でも史実を追うと、実際はそんなに美化できるような人物ではなかったようです。

確かに市民への無差別な暴力は避けていたかもしれませんが、それは彼にとって“効率が悪い”からという合理的な判断だった可能性もあるようです。

感情よりも計算で動く、そんな冷徹さが垣間見える点で、映画とのギャップはなかなか大きいと思いました。

映画でのFBIとの対決の描かれ方

映画の中では、FBI捜査官メルヴィン・プルヴィスとの対立が中心軸の一つとして描かれていました。

二人の対決はまさに善と悪の構図を想起させ、ドラマとしての完成度を高めていたと感じます。

でも実際には、FBIとデリンジャーの間にそんなに“直接的な因縁”があったかというと、疑問が残ります。

もちろんFBIは全力で追っていましたが、映画ほどの一対一の緊張関係ではなく、もっとチーム戦だったようです。

プルヴィスの描写にも脚色が見られ、時には事実とは異なる場面も含まれていたように感じました。

恋愛要素の濃さにも違和感があった

ビリー・フレシェットとの関係も、映画では非常にロマンチックに演出されていました。

危険な男に惹かれる女性、すべてを捨ててでも一緒にいる覚悟――まさに映画らしい展開です。

けれど史実を見ると、恋愛の深さや描かれ方にはやや誇張があるように思えます。

ビリーは実際にデリンジャーと行動を共にしていましたが、映画のように物語の核心を担うほどの存在だったかどうかは疑問が残ります。

個人的には、映画のロマンス要素には少しご都合主義な匂いを感じました。

でもその“映画的魅力”があるからこそ、多くの人の記憶に残る作品になったのかもしれませんね。

銀行強盗の手口に見えたプロ意識

何がそんなに人気だったのか。単なる犯罪行為なら他にもたくさんあったはず。

でもデリンジャーの場合、やり方が違ったんですね。

例えば、銀行に入るときの動き。

ドアを開ける前に外の様子をさりげなく確認し、建物内ではスタッフや客を傷つけないように心がけていたという話も残っています。

武器は使うけれど、無駄な流血は避けようとしていたとか。これ、ちょっと驚きました。

もちろんそれが“優しさ”だったとは限りません。

人を撃てば逃げにくくなるし、警察の追跡も激しくなる。つまり合理的だったわけです。

でもそのクールさが、当時の人には魅力的に映ったんじゃないかなと感じます。

最期の瞬間に漂う哀愁

デリンジャーの人生の終わりは、映画でも大きく取り上げられました。

有名な「バイオグラフ劇場」での銃撃シーンです。

実際、彼はシカゴの映画館を出たところでFBIに囲まれ、銃弾を浴びて息を引き取っています。

裏切りや密告があったことも含め、その場面にはいろんな思惑が絡んでいたようです。

私はこの結末を知ったとき、なぜか寂しさを感じました。

あれだけ多くの人に注目され、華々しい逃亡劇を繰り広げた男が、映画の帰りにあっけなく命を落とす。皮肉というか、切なさが胸に残りました。

現代の感覚で言えば、完全な悪党。

でもどこか人間味があって、だからこそ忘れられない存在になったんだと思います。

まとめ

『パブリック・エネミーズ』は娯楽映画としても十分楽しめますが、歴史や社会の空気感を描くという意味でも秀逸でした。

観終わった後に、「これって本当なの?」と調べたくなる感じ、すごく良かったです。

デリンジャーを知れば知るほど、人は単純な善悪では語れないんだなと実感しました。

過去の人物を今の価値観で裁くことはできないけれど、だからこそ学べることがある。

そんな気がしています。

歴史上のアウトローたちは、時に社会の鏡になる。

ジョン・デリンジャーという存在も、そのひとりだったんじゃないかと今は思っています。

コメント